Le chemin de fer du Simplon était en construction à Brig, en Suisse.

Le projet du tunnel du Simplon avait été lancé pour relier la Suisse (Brig) à l’Italie (Domodossola), facilitant ainsi les échanges entre le nord et le sud de l’Europe. La construction du tunnel avait officiellement commencé en 1898, et les travaux étaient en plein essor en 1899. Il s’agissait d’un projet ambitieux, car le tunnel devait traverser les Alpes sous plus de 2 000 mètres de roche, représentant un immense défi technique. Le premier tube du tunnel (19,8 km, alors le plus long du monde) fut terminé en 1905, et la ligne fut mise en service en 1906.

Le Glacier du Rhône, situé dans le canton du Valais, est l’une des plus anciennes formations glaciaires des Alpes. En 1899, il s’étendait jusqu’à proximité du village de Gletsch, atteignant une altitude d’environ 1 750 mètres. Les voyageurs de l’époque étaient fascinés par sa grandeur et sa beauté, en faisant une destination prisée pour les excursions et les études scientifiques.

En 2025 : sa langue terminale se trouve à une altitude d’environ 2 140 mètres.

Le glacier continue de reculer, et des projections indiquent que d’ici la fin du siècle, il pourrait fondre complètement, ce qui aurait des conséquences sur le fleuve Rhône qui prend sa source dans ce glacier.

Le Gletsch-Hôtel, également connu sous le nom d’Hôtel du Glacier du Rhône, a joué un rôle central dans l’accueil des touristes visitant le glacier. Fondé à l’origine sous le nom d’auberge Zeiter vers 1830, il offrait une douzaine de lits.

La fin du XIXᵉ siècle marqua l’âge d’or du Gletsch-Hôtel. Grâce à la construction des routes carrossables par les cols de la Furka et du Grimsel en 1895, l’accessibilité à Gletsch fut grandement améliorée, augmentant ainsi la fréquentation touristique. L’hôtel devint un lieu de séjour prisé, offrant une vue imprenable sur le glacier et servant de point de départ pour diverses excursions alpines. Cependant, au fil des décennies, avec le recul du glacier et les changements dans les modes de transport et de tourisme, la popularité de l’hôtel déclina. À la fin des années 1930, la capacité d’accueil de l’hôtel avait diminué de plus de la moitié, passant à environ 300 lits.

Aujourd’hui, le Gletsch-Hôtel reste un témoignage du riche passé touristique de la région, rappelant l’époque où le Glacier du Rhône était une attraction majeure pour les voyageurs du monde entier.

L’Hôtel Belvédère, perché sur la route sinueuse du col de la Furka en Suisse, est un établissement emblématique qui témoigne de l’âge d’or du tourisme alpin. Construit en 1882 par l’hôtelier Josef Seiler, l’hôtel a été érigé peu après l’ouverture de la route du col de la Furka, offrant aux voyageurs une vue imprenable sur le glacier du Rhône. Son emplacement stratégique dans un virage en épingle à cheveux en faisait une halte prisée des touristes. Au fil des ans, l’hôtel a subi plusieurs agrandissements, notamment en 1890 et 1903, reflétant l’architecture de la Belle Époque. Durant cette période, il est devenu un lieu de luxe très fréquenté, offrant aux visiteurs une expérience unique au cœur des Alpes suisses.

Cependant, avec l’évolution des modes de transport et le recul du glacier du Rhône, l’hôtel a lui aussi connu une baisse de fréquentation. Il a fermé ses portes une première fois en 1980, avant de rouvrir en 1990 sous la direction de la famille Carlen. Malheureusement, en 2015, l’hôtel a de nouveau cessé ses activités et demeure depuis inoccupé, bien que des discussions sur sa réhabilitation soient en cours. L’Hôtel Belvédère a également marqué la culture populaire en apparaissant dans le film « Goldfinger » de la saga James Bond en 1964, renforçant ainsi son statut iconique.

- Journal: Le Cycliste, n° 8, 31 août 1899

- Titre du récit: MONT-BLANC, SUISSE, JURA (1899) 10 cols et 670 kilomètres à bicyclette

- Auteur: Paul de Vivie alias Vélocio

- Source: Archives départementales de la Loire, cote PER1328

Voici la suite du récit de Vélocio:

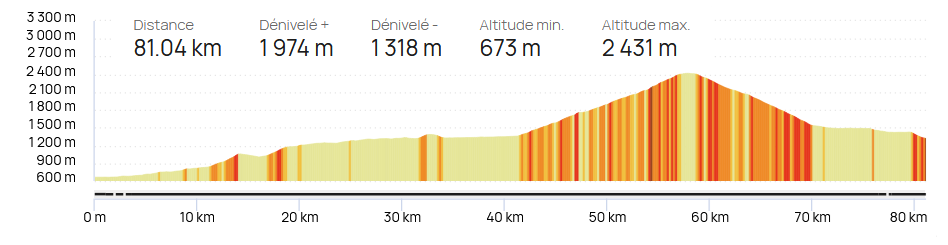

« Le train nous emporte rapidement à Brieg où nous débarquons armes et bagages à 6 h. 10 ; nous partons immédiatement et non moins immédiatement nous sommes aux prises avec mille difficultés qui pendant au moins trente minutes nous empêchent de pédaler côte à côte / routes défoncées, circulation extraordinaire des ouvriers qu’occupent le chemin de fer du Simplon en construction, et diverses usines, arrivée des voitures du glacier du Rhône, charroi de matériaux. Heureusement que l’absence des chiens et des troupeaux, si communs sur nos routes de France, fait compensation ; les routes suisses semblent formellement interdites aux races canine et bovine ; je crois que n’avons pas rencontré un seul chien pendant tout notre voyage en Suisse : une excellente note pour ce pays-là au point de vue du cyclotourisme.

Pendant longtemps la pente, sauf quelques passages plus accentués, est insignifiante et je passe aisément avec 4m,40 ; nous nous arrêtons un instant à Mœrel et quelques kilomètres plus loin, après un pont qui traverse le Rhône à une belle hauteur et sur lequel je croise une voiture qui m’oblige à m’appuyer sur le parapet tant elle me laisse peu de place, nous nous trouvons en présence d’une série de lacets très raides où les sabots des voitures ont creusé de si profondes ornières remplies de sable que force nous est d’en gravir quelques-uns à pied, nous venons à bout des autres avec nos plus petits développements 2m,50 et 2m,80 ; à peine sommes-nous au sommet que nous redescendons, pieds au repos, eu perdant ainsi une centaine de mètres d’altitude qu’il faudra reconquérir ; à partir de là le paysage devient très agréable et jusqu’à Oberwald nous allons pédaler dans une vallée que le Rhône s’est creusée entre 1.200 et 1.400 mètres d’altitude et qui n’est ni bien large ni bien plate ; à droite et à gauche, des montagnes boisées derrière lesquelles apparaissent parfois les pics neigeux, en face, une vaste étendue de glaces et de neige, qui barrent l’horizon ; cette vallée est très habitée et plus on y pénètre, plus les villages sont rapprochés les uns des autres.

Nous arrêterons-nous à Fiesch ? Il n’est pas encore nuit et nous sommes en retard, nous décidons de continuer et de faire halte au village suivant, c’est le trajet le plus agréable de la journée : la lune se lève derrière nous et nous éclaire suffisamment, l’air est tiède, la route après s’être élevée assez rapidement au-dessus de Fiesch dont nous avons ainsi une jolie vue digne de tenter les photographes, monte très doucement, traverse quelques bouquets de bois et le sol est moins mauvais. Nous pédalons ainsi trois quarts d’heure et nous finissons par apercevoir le clocher d’un modeste village, Niederwald, où nous passons la nuit dans un non moins modeste ; Wirthschaft. Une Wirthschaft n’est pas, à vrai dire, une hôtellerie, c est simplement un café, une auberge où l’on ne donne qu’à boire et à manger ; mais le patron consent pour une nuit à nous céder sa chambre et un canapé ; la chambre est vaste, bien aérée par trois petites fenêtres que nous laissons ouvertes toute la nuit et nous dormirons là, pas aussi bien que la veille mais convenablement. En attendant on nous prépare à souper : un bon potage au lait, une grosse omelette et du fromage, du vin blanc excellent que mon compagnon goûte à peine, car il devient de plus en plus végétarien. Nous sommes arrivés à 8 heures 40 ; nous nous mettons à table à 9 heures 1/ 2 après une visite à la source qui fournit le village d’eau chaude et abondante et qui nous sert à nous doucher de pied on cap. Une mauvaise lampe suspendue au-dessus de la table va nous jouer le plus mauvais tour que le destin puissent jouer à des touristes affamés. O…. à qui échoit la première assiettée de potage fait une première grimace : — On jurerait, dit-il, qu’il y a du pétrole dans cette soupe. — Pas du tout je la trouve excellente et je vais y revenir. J’y reviens en effet, mais c’est à mon tour de faire la grimace, on nous a décidément servi une soupe au pétrole, c’est peut-être la mode dans ce pays. Cependant l’omelette est délicieuse et la poêle ne semble pas avoir été graissée au pétrole, à moins que nous ne nous soyons déjà habitué à ce goût et que nous absorbions du pétrole sans nous en douter ! Le lendemain matin nous eûmes l’explication de cette cuisine insolite en voyant sur la table, juste au dessus de la lampe, des gouttes de pétrole qui la veille tombaient dans le potage. Nous n’en étions pas moins transformés en moteurs à pétrole et ce n’était pas trop pour escalader la Furca.

Le déjeuner du matin fut très bien préparé et le prix du tout modéré bien que nous fussions sur une route très fréquentée par les étrangers. Mais qui s’arrête à Niederwald ? Ces humbles villages suisses sont construits en bois et les chaumières sont tapissées contre le froid d’écaillés en bois qui doivent flamber avec une facilité extraordinaire. Aussi quand une maison prend feu, tout le village y passe. Nous traversâmes ce matin-là un village dont les maisons toutes en pierre contrastaient vivement avec celles des autres villages : il avait été incendié et reconstruit à la moderne. L’extrême combustibilité de ces maisons de bois oblige à prendre des précautions que nous qualifierions, certes, de vexatoires ; ainsi quand souffle le Foehn ce terrible vent du midi qui fait fondre les neiges au printemps, il est interdit, sous peine d’amende, d’allumer du feu même pour faire sa cuisine, on mange froid pendant deux ou trois jours. Mais pourquoi ces régions si riches en forces motrices hydrauliques ne s’éclairent-elles pas et ne se chauffent-elles pas à l’électricité ?

Nous étions intrigués par certaines constructions en bois également séparées du sol par de grosses pierres dressées aux quatre coins, paraissant ainsi construites sur pilotis et dans lesquelles on accède par la fenêtre au moyen d’une échelle. il y en a plusieurs dans chaque village : ce sont les greniers et on les isole du sol au moyen de ces grosses pierres lisses sur lesquelles les rongeurs n’ont pas de prise afin de mettre les provisions à l’abri des rats et des souris. Cette coutume doit remonter à la plus haute antiquité. Nous quittons Niederwald le 15 août à 6 heures moins le quart ; route faiblement ondulée, atteignant à Munster par un raidillon très sec son point culminant 1390 mètres. Nous arrivons sans incident à Oberwald où nous allons nous colleter sérieusement avec la Furca. Les voitures qui descendent deviennent plus nombreuses et vont nous obliger souvent à mettre pied à terre, car il ne leur est pas ici défendu de trotter et ce serait s’exposer sérieusement que de vouloir passer même à côté d’elles : il faut descendre et se coller contre le rocher, on fini par être très habile à cet exercice. Le paysage est très beau, le Rhône cascade et gronde à notre droite. Au cours de celle montée nous rencontrons les deux seuls cyclotouristes (un monsieur d’âge mûr et sa femme) que nous ayons vus pendant tout notre-voyage de Chamonix à Fluelen ; au moment des fêles du 15 août et sur un parcours aussi fréquenté, c’est au moins surprenant.

Le sol est franchement mauvais ; on s’habitue heureusement à tout et nous finissons par nous servir uniquement de l’étroite bande de terre à peu près ferme qui tantôt longe le rocher tantôt côtoie le torrent et que les roues des voitures touchent rarement.

Sur l’étroit plateau qu’en diminuant peu à peu de volume le glacier du Rhône a formé et qui s’agrandit toujours, nous sommes surpris par l’extrême agitation qui se manifeste. Un grand hôtel, le Gletsh-hôtel, // grand hotel glacier du rhone //précédé de longues écuries devant lesquelles s’alignent cinquante voitures de toutes dimensions, regorge pour le moment de voyageurs dont quelques-uns passent là plusieurs jours : ses prix, comme bien l’on pense, sont très élevés et nous n’éprouvons pas le besoin de nous y faire écorcher.

Au fond du couloir, le bas du glacier s’étale comme une énorme patte d’éléphant, la masse de glace fendue çà et là par la chaleur semble tailladée par le sabre d’un géant et le plus beau fleuve de France sort à ses pieds sous une grotte de bleu cristal.

Un sommaire pont de bois traverse le Rhône déjà très impétueux torrent à quelques centaines de mètres de sa source et qui a déjà reçu un affluent que nous traverserons bientôt en grimpant à la Furca.

Après cinq minutes d’arrêt, en selle de nouveau pour la plus rude montée de la journée : pente moyenne de 8 à 9 %, sol très mauvais et soleil très chaud. Pendant les premiers lacets qui font face à l’hôtel et à la route de Meiringen également en lacets nous sommes à l’ombre et nous marchons facilement, les voyageurs flânant aux alentours de l’hôtel ont l’air de s’intéresser à nos efforts et s’arment de lorgnettes pour voir sans doute si nous irons jusqu’au bout ; cela les distraira, ces paresseux, qui sont venus et qui vont repartir en voiture, en gants blancs et en faux-col et qui passent à travers la plus belle nature du monde sans entrer en contact intime avec elle en conquérant de haute lutte ses retranchements plus escarpés.

Les pentes de la montagne sont en maints endroits revêtue d’herbe et émaillé de fleurs, un peu comme au Lautaret ; pourtant quoique nous soyons à une moindre altitude les pâturages sont moins riches ici ; auprès d’un filet d’eau limpide qui descend à pic sur les rochers, nous faisons une halte de quelques minute ; voilà des plaisirs qui coûtent peu et qui sont certainement plus vifs que tous ceux que l’on peu se procurer à prix d’or : barboter dans l’eau fraîche quand on a chaud, boire et manger quand on a faim et soif, dormir quand oa le sommeil et se reposer quand on est las ! mais avant d’être las, avant d’avoir chaud, sommeil, faim ou soif, il faut se donner de la peine et ne pas passer sa vie à somnoler dans un fauteuil.

Les premiers lacets franchis, la route par un grand coude presque plat s’enfonce à droite et va traverser le premier affluent du Rhône dont j’ai parlé et qui descend des vastes champs de neige dont nous sommes, à ce moment, peu éloignés ; nous remettons pied à terre pour aller piétiner à deux pas de la route dans un petit carré de neige que le soleil semble avoir oublié et nous abordons la deuxième série de lacet plus longue et plus dure que la première ; nous nous rapprochons du glacier du Rhône dont nous nous étions momentanément éloignés et à chaque coude que vient faire la route dans sa direction nous en avons une vue de plus en plus complète jusqu’au moment où un coude plus prononcé nous amène exactement au-dessus de cette mer de glace qui s’étend à perte de vue : le gletsch-hôtel nous apparaît tout petit au fond de la gorge et nous nous rendons bien compte du recul du glacier qui autrefois devait remplir tout ce creux et s’élever à la hauteur de la route. Nous passons sans arrêt devant l’hôtel du Belvédère admirablement situé et de lacet en lacet, nous arrivons enfin, au point culminant de la route qui finit horizontale pendant 1.000 ou 1 .500 me mètres jusqu’à l’hôtel de la Furca. Nous avons croisé ou dépassé une dizaine de voilures et quelques piétons, entr’autres un couple de bons bourgeois allemands qui ne peut s’empêcher de manifester sa satisfaction de nous voir pédaler avec aisance et facilité à cette rude côte. Gut Gethan ! s’écrie le mari ; Compliments ! ajoute la dame lorsque, à notre merci, elle a compris que nous étions Français.

De la Furca on a vue sur beaucoup de pics et de glaciers sur lesquels de plus savants que moi mettraient des noms propres, mais que nous nous contentons d’admirer dans leur ensemble pendant que nous trempons du pain dans du café et que nous vidons une carafe d’eau malgré l’avis de la maîtresse d ’hôtel que celle eau des glaciers ne vaut pas le diable et que nous ferions mieux — n’est-ce pas ce qu’elle a voulu nous dire ? — de vider une bouteille de Champagne.

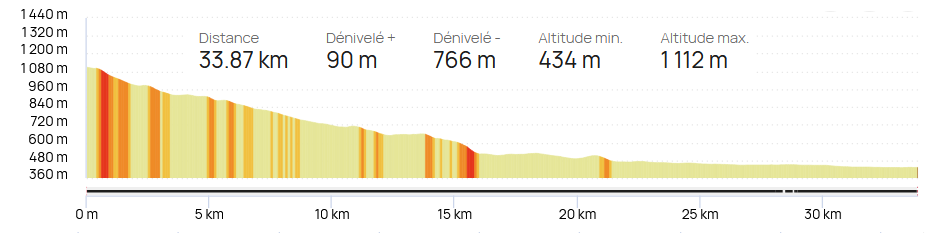

Si le sol était bon et s’il y avait moins de voilures la descente sur Realp serait un véritable délassement, car la pente n’est pas très forte puisque les 900 mètres de différence d’altitude sont répartis sur 14 kilomètres, mais nous avons la malchance de rencontrer pendant celle descente les voyageurs que le train du Saint-Gothard a débarqués le matin à Goeschinen et, à certains moments, nous trouvons que le parti le plus sage est de nous étendre sur l’herbe pour laisser passer les hippomobiles dont le contenu, anglais le plus souvent, nous fournit matière à de joyeuses remarques. Ce qui, par exemple, n’est pas joyeux, c’est quand nous avons à dépasser une de ces voitures qui pour compenser leur lenteur à la montée vont à fond de train à la descente soulevant derrière elles de tels nuages de poussière qu’à plusieurs reprises nous dûmes, au moment de passer, nous arrêter, aveuglés. Et comme la complaisance n’est pas le fait de ces coquins de cochers qui ne déviaient pas d’une ligne malgré nos cris, nos cornets et nos grelots, nous en étions réduits à passer à toute vitesse dans l’herbe, sur les pierres et même dans le fossé.

Peu après Realp, la route droite comme un I enfile un vallon où un vent contraire aussi violent qu’inattendu nous oppose une résistance qui justifierait presque un abaissement du développement qui, depuis la Furca, est au maximum (6m,04). J’appelle à mon secours la selle oscillante et je maintiens ainsi mon allure en faisant entrer en jeu des muscles moins fatigués. Tout déplacement, tout changement de position, toute variation dans le coup de pédale, peuvent, lorsque ces mouvements sont faits bien à propos, contribuer à améliorer le rendement du cycliste sans augmenter sa fatigue. A Andermatt, jolie petite ville bien située, nous nous laissons tenter par un peu de limonade malgré ma répugnance à boire toute boisson fabriquée et par conséquent frelatée par l’industrie humaine trop portée à tout sacrifier, même la santé des consommateurs, au désir d’abaisser un prix de revient. La limonade qui devrait être une boisson absolument innocente est parfois acidulée avec de l’acide sulfurique aux lieu et place du jus naturel du citron, substitution que l’estomac supporte difficilement. De plus en plus le cycliste qui a plus que qui que ce soit, besoin d’un bon estomac, doit en voyage se contenter de la vraie boisson naturelle, l’eau.

A peine sommes-nous hors d »Andermatt que nous nous trouvons engagés dans une descente épouvantablement roide, à tournants excessivement dangereux à cause de l’intense circulation et du sable toujours trop abondant sur les routes

suisses : un tunnel, puis un pont sous lequel se précipite avec un bruit de tonnerre, de 20 ou 30 mètres de hauteur, un torrent de belle. Il y a lieu de mettre pied à terre et d’admirer, nous sommes en plein Trou-d’Uri près du fameux pont du diable qu’une légende peinte sur une paroi rocheuse de vaste dimension, rappelle à la mémoire des passants. Elle n’a rien de saillant et je vous en fais grâce pour cette fois.

A Goeschinen où débouche le tunnel de Saint-Gothard finit — Dieu soit loué ! — l’incessant va-et vient des voitures et des gens, pisteurs et ciceroni — qui vivent uniquement des étrangers et qui depuis Brieg, nous encombrent. Que sera-ce quand les motocycles et les automobiles oseront, à leur tour, s’aventurer dans ces parages qui, pour l’instant, semblent leur être interdits. Nous n’en avons, du reste, pas rencontré un seul spécimen pendant tout notre voyage, non seulement en Suisse, mais même en France. Messieurs les chauffeurs fuient décidément la montagne et comme de notre coté nous dédaignons la plaine, nous ne nous gênons guère les uns les autres.

De Gœschinen à Altdorff, descente à pou près continue et route très agréable ; nous nous éloignons de la haute montagne et des spectacles sublimes ; nous rentrons dans les sites pittoresques, frais et simplement poétiques ; après l’ode, l’idylle.

Pendant que nous filons à toute allure, pieds au repos, deux cyclistes du pays nous croisent et nous saluent du traditionnel All Heil qui pour des oreilles françaises sonne assez comme à l’ail ! salutation au moins bizarre. Il y a beau temps que nous avons cessé en France de nous saluer au passage entre cyclistes ; à peine nous jetons-nous un regard oblique pour voir si nous sommes montés correctement ou sur de vulgaires clous. Nous avions cependant la réputation d’être le peuple le plus poli de l’univers.Trêve de réflexions et avançons un peu plus vite d’autant plus que le soleil nous aiguillonne, que la faim nous talonne et que nous avons une légère avarie à réparer. Nous entrons Altdorff, pays de Guillaume Tell, à 1 h. 30 et nous nous mettons en quête d’un marchand de vélos ou d’un réparateur quelconque, oiseaux rares dans ce pays ; cependant un brave homme connaît un autre brave homme qui répare les machines à coudre et les vélos et qui vend quelques accessoires ; il offre de nous y conduire. Accepté. Mon compagnon a cassé un de ses calepieds et ne peut marcher sans cet appendice. Nous passons devant le monument et la statue de G. Tell et nous enfilons une ruelle surchauffée pour finalement revenir bredouilles, plus altérés qu’auparavant. Il faut conclure de cet incident que les cyclistes doivent être joliment rares à Altdorff. Pendant que nous offrons à notre guide une tournée de bocks à laquelle je participe malgré mes principes, mon Michelin se dégonfle et je le retrouve absolument plat au moment de partir, fâcheux contretemps ! Je renverse la machine, j’extirpe la chambre à bouts interrompus et je constate qu’elle perd par un des embouts : or, je sais, par expérience, que les réparations sur cette partie de la chambre sont très difficiles à faire ; sans hésiter, je tire de mon sac une chambre neuve que j’avais à tout hasard emportée et je la substitue à l’autre. Cependant les badauds de la ville pour qui de telles opérations sont sans doute chose peu commune s’étaient rassemblés autour de nous et j’entendais énoncer les avis les plus extraordinaires tant sur les pneumatiques que sur nos quadruples pignons ; à un homme sensé qui émettait l’idée qu’il pouvait être avantageux d’avoir pour la plaine et pour la montagne des développements différents, un gros gaillard bouffi d’importance répondait sans plus : Unpraktisch ! et l’autre n’osait pas insister. On nous demanda d’où nous venions et je répondis que nous étions partis le matin même de Niederwald ; cela, manifestement, parut extraordinaire mais on ne fit aucune objection, sans doute par politesse et nous fiâmes dare-dare du coté de Flüclen où nous devions prendre à 3 h. 40 le bateau express pour Lucerne. »

La fin du récit de Vélocio ici.

Laisser un commentaire