Chamonix en août 1899 est une station en pleine transformation.

Depuis la première ascension du Mont Blanc en 1786, Chamonix est devenu le berceau de l’alpinisme moderne. En 1899, des guides chamoniards accompagnent des clients fortunés pour tenter l’ascension du Mont Blanc ou d’autres sommets prestigieux comme l’Aiguille du Dru. En août 1899, Chamonix se prépare à l’ouverture de la ligne ferroviaire reliant la vallée à Saint-Gervais. Ce projet vise à faciliter l’accès aux voyageurs venus de Paris et de Genève.

L’Hôtel de la Couronne, l’Hôtel du Mont-Blanc et l’Hôtel de l’Union accueillent une clientèle aristocratique et bourgeoise. Les visiteurs viennent admirer les glaciers, les aiguilles et le Mont Blanc, parfois sans même pratiquer l’alpinisme. Outre le Mont Blanc, les visiteurs découvrent la Mer de Glace, accessible depuis Montenvers.

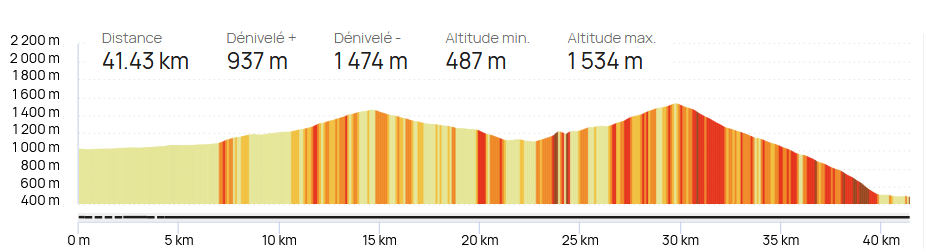

Vélocio nous emmène dans cette 2ème partie entre Chamonix et Martiny en Suisse en passant par le col des Montets pour ensuite aller prendre un train jusqu’à Brig.

- Journal: Le Cycliste, n° 8, 31 août 1899

- Titre du récit: MONT-BLANC, SUISSE, JURA (1899) 10 cols et 670 kilomètres à bicyclette

- Auteur: Paul de Vivie alias Vélocio

- Source: Archives départementales de la Loire, cote PER1328

Voici la suite du récit de Vélocio:

« A peine avais-je les yeux ouverts que le soleil illumina la cime du Mont Blanc, je courus réveiller O… qui dormait encore du sommeil du juste et lui annonçai une journée aussi belle que la précédente.

En attendant l’heure du déjeuner qu’on nous avait promis pour 6h 1/2, nous allâmes jusqu’au pied du glacier des Bossons qu’on exploite industriellement et dont on extrait d’énormes blocs de glace qui sont, parait-il, expédiés jusqu’à Paris ; la vallée est très peuplée et l’on y entretient beaucoup de mulets pour le service des excursionnistes. Une baraque eu bois, où l’on vend, pour le compte de la maison Simond de Chamonix, des piolets, clochettes et autres accessoires à l’usage des touristes et des cyclistes, se trouve sur la route et son gardien nous offrit très aimablement une lunette pour voir sur le Mont Blanc l’observatoire Vallot, point noir sur la masse blanche. Nous avions pris tout d’abord le dôme du Goûter, plus rapproché de nous, pour le véritable sommet du Mont Blanc qui se trouve un peu en arrière. Au cours de cette promenade, nous assistons à un effet de lumière assez curieux : le soleil, qui s’élève peu à peu, projette, entre deux montagnes un faisceau de rayons qui, pénétrant dans les couches de l’atmosphère encore tenues dans l’ombre par les hauts sommets, nous apparaît comme une colossale projection électrique dont le champ va s’élargissant de seconde en seconde et dont l’intensité varie du milieu jusqu’aux bords.

Après déjeuner nous nous dirigeons en flânant sur Chamonix où nous nous attardons à curieusement regarder les préparatifs de départ des nombreux excursionnistes parmi lesquels les tartarins ne manquent pas : une caravane scolaire, magister en tête, flanquée de plusieurs guides, s’ébranle : ils sont bien là une vingtaine d’adolescents tous à dos de mulet. — Les voilà partis pour la promenade, dis-je à demi-voix à mon compagnon. — Une bonne dame qui m’entend riposte fièrement : — Ils montent, s’il vous plait, au Montanvert ! — Ce doit être quelque ascension bien héroïque et je garderai à l’avenir pour moi mes observations ; d’immenses breaks complètent leur chargement et s’apprêtent à revenir au Fayet ; quelques voitures, que nous rattraperons bien vile, filent du côté de Martigny. O… expédie des cartes postales, après quoi, nos yeux étant bien rassasiés du curieux spectacle que présent Chamonix en cette saison, nous nous décidons de partir aussi à 8 h. 15 (heure suisse).

Jusqu’à Argentière, la route monte à peine, nous conservons 4m,40, très belle vue sur la mer de glace, puis sur le glacier de l’Argentière dont l’accès parait plus facile. A l’Argentière commence une montée assez raide pour justifier les petits développements, mais comme nous sommes frais et dispos, nous nous élevons assez rapidement jusqu’à un hôtel tout battant neuf qui commande la vallée d’où nous émergeons ; les pensionnaires ne lui feront pas défaut ; après l’hôtel, la pente jusqu’au col des Montets s’adoucit ; le soleil est déjà chaud et la sueur ruisselle ; un clair ruisseau nous tente et nous descendons le talus de la route pour aller y plonger les mains et en goûter l’eau. On m’a représenté qu’à boire ainsi indifféremment à tous les ruisseaux, je risque de tomber quelque jour sur de l’eau contaminée ou imprégnée de substances nocives, arsenic, mercure, etc. Je ne crois pas que le danger soit bien grand, d’abord parce que lorsqu’on puise l’eau clans le creux de la main, il n’en arrive pas beaucoup dans le gosier et que c’est une façon de s’humecter la bouche plutôt que de boire, ensuite parce que je ne m’approche que des sources qui me semblent descendre de lieux inhabités, enfin parce que je goûte l’eau avant de l’avaler et que je m’abstiendrais si je lui trouvais quelque saveur insolite. Dans ces conditions, j’espère que les docteurs en médecine qui veulent bien honorer Le Cycliste de leur collaboration ne feront aucune objection grave à mes pratiques en cours de route.

Du col des Montets, belle descente jusqu’à la douane suisse : avec nos grands développements et les pieds au repos, nous la dévalons à folle allure. — Grand fou ! crie à mon compagnon une bonne dame qui se promène par là. C’est tôt fait d’appeler fou un cycliste qui descend à fond de train, encore faudrait-il savoir s’il est ou s’il n’est pas maître de sa monture. Or, quelle que soit la vitesse à laquelle, pour nous servir d’une expression anglaise, nous négocions les descentes, nous savons toujours où nous en sommes, grâce à nos freins spéciaux.

Nous montrons aux douaniers suisses notre carte du T. C. F. et nous passons comme une lettre à la poste ; qu’ils seraient donc enchantés ces braves helvètes si tous les cyclos faisaient partie du Touring-Club ; ce que cela simplifierait leur besogne ! et nous donc, comme nous nous estimons heureux de ne pas avoir à subir d’autres formalités ! c’est à se demander si les cyclistes français qui ne font pas encore partie du T. C. F. et qui renoncent ainsi bénévolement à de tels avantages jouissent bien de tout leur bon sens.

La gorge où nous nous trouvons est d’un pittoresque achevé ; nous laissons à gauche la route qui monte à Finhaut — on dit là-bas fin-haut, comme nous dirions fin-gras, pour exprimer une qualité superlative — et nous grimpons tantôt sur nos machines tantôt à pied par une sorte de sentier muletier déplorablement entretenu jusqu’à La Tête Noire ; à signaler pendant ce parcours un tunnel aux abords duquel la route est connue suspendue au-dessus de l’abîme, un endroit où je n’aimerais guère passer en voiture et qui, quelque jour, s’effondrera ; devant une source qui glisse avec un joli bruit sur des rochers moussus, je ne puis résister au plaisir de m’asseoir dans une conque qu’on dirait faite sur mesure, après m’être naturellement séparé momentanément de mon indispensable ; mon compagnon qui me suivait à quelque cent mètres en fit autant peu de temps après et… tout est bien qui finit bien ; mais nous commîmes là une imprudence car cette route que nous jugions déserte et où nous n’avions, à la vérité, encore rencontré personne, est, au contraire, très fréquentée par les pensionnaires de l’hôtel de la Tète Noire auprès de qui, un instant plus tard, nous buvions du café avec du pain dedans ; il y avait là plusieurs familles en villégiature et un bien beau Saint-Bernard qui nous prit tout de suite en affection. Pour la première fois nous songeons à nous informer de l’heure des trains de Martigny à Uricg et nous constatons avec amertume que pour ne pas nous être assez dépêchés le matin nous manquons de deux heures le train de 11 h. O7 qui nous aurait amenés à Brieg à 1 heure et que nous ne pourrons prendre que le train de 4h. 07 qui ne nous y déposera qu’à 6 heures du soir. Nous nous consolons en flânant un moment de plus à La Télé Noire et en admirant de l’autre côté du ravin des Eaux-Noires le village de Finhaut dont l’accès semble d’ici bien difficile.

C’est étonnant comme il y a peu de cycliste dans ce pays si digne pourtant d’être visité ; en sortant de Chamonix nous avions croisé une cyclettiste, magnifique de tenue et d’allure ; toque et robe noires lui seyaient à merveille et ses traits marmoréens, la fixité de son regard, la souplesse de son coup de pédale rapide, l’immobilité sans roideur du buste sur la selle, nous séduisirent instantanément ; à coup sur c’était une Française. Pour rencontrer d’autres pédales il nous fallut aller jusqu’à Martigny ! Il en passe pourtant là-haut tous les jours quelques-uns, nous assure le patron de l’hôtel qui ajoute des renseignements sur la route que nous allions suivre : bonne et facile jusqu’à Trient en remontant le torrent de ce nom, puis un à-pic de 2 1/2 kilomètres à faire à pied pour atteindre le col de la Forclaz et pour finir descente terrible comme pente et horrible comme sol sur Martigny. >Et ce fut comme il l’avait dit. A Trient, hameau de quelques feux qui possède un ou plusieurs hôtels et une église, nous mîmes, avec un ensemble parfait, pied à terre et je m’aperçus en poussant ma machine devant moi pendant trente bonnes minutes qu’elle était bien lourde. Ces 2 1/2 kilomètres de pente au-dessus de 15 % et les quelques raidillons pour arriver à La Tête-Noire sont les seuls passages de tout le voyage devant lesquels mes faibles développements aient été impuissants. En pleine côte, au moment où brûlés par le soleil et suant comme je n’avais pas sué la veille en montant au col de Cucheron, nous cherchions une goutte d’eau, nous voyons venir à nous un gamin qui, découvrant mystérieusement un petit panier qu’il porte au bras, nous offre dse fruits superbes et, par Pomone, moins chers que nous ne les payons à Saint-Etienne ! Pour 25 centimes nous avons six belles prunes reine-claude, fraîche et juteuse comme oncques n’en savourai.

Voilà qui s’appelle tomber à pic et jamais vendeur ne trouva acheteur si bien disposé à écouter ses propositions ! Nous avons rencontré assez fréquemment dans ces parages et sur la route de la Furca ces petits marchands de fruits et leurs prix m’ont toujours paru raisonnables.

La Forclaz est au-dessus de Trient à peu près comme un cinquième étage au-dessus du rez-de-chaussée ; on pourrait presque monter par un ascenseur. Il y a encore des pensionnaires là-haut, il y en a partout, il y en aurait sur le Mont Blanc si M. Vallot y ouvrait un hôtel.

Nous nous reposons un instant, la grimpette nous a harassés et nous avons bien gagné une bouteille de limonade et un quart d’heure d’arrêt, après quoi nous nous mettons en mesure de descendre sur Martigny. d’abord 10 kilomètres pendant lesquels on descend de 1.050 mètres, puis quelques kilomètres de plat. Ah ! Je me plaignis de la route de La Louvesc à Satillieu ! mais je la trouverai parfaite maintenant en la comparant à ce perpétuel casse-cou ! Une route tellement étroite que deux voitures ne peuvent s’y croiser et sont forcées lorsqu’elles se rencontrent de manœuvrer parfois pendant une demie-heure avant de pouvoir passer, tellement ensablée que l’on ne sait pas s’il y a un sol ferme sous ce sable mouvant où les roues valsent à qui mieux mieux, tellement à pic que que les tournants à angle aigu se succèdent à cinquante ou cent mètres d’intervalle et qu’on n’a pas le temps de se lancer qu’il faut déjà songer à ralentir. Enfin il m’a fallu une heure pour arriver à Martigny Bourg (environ 12 km), j’ai dû mettre pied à terre huit fois, j’ai dérapé à deux virages et j’ai dû sauter une fois en arrière et lâcher ma machine pour ne pas être entraîner dans sa chute. Je n’en suis pas moins arriver sain et sauf avec 25 minutes d’avance sur O…, qui, plus prudent, avait fait à pied une partie de la descente ; si je ne détestais marcher surtout en descendant, j’aurai agi de même, mais je loin d’être bon pedestrian. Nous nous hâtons vers la gare de Martigny ; il est une heure et il fait rudement chaud dans cette plaine ; pour venir de Chamonix à Martigny il nous a fallu tous arrêts compris exactement cinq heures, c’est-à-dire environ 4 heures de marche, pas même du 11 kilomètres à l’heure.

Nous déjeunons ni bien ni mal en face de la gare et si nous avions étés bien inspirés, nous aurions eu le temps d’aller voir la fameuse cascade de Pissevache et les gorges de Trient, mais nous n’y pensons pas et nous flânons par la ville jusqu’à 4 heures ; chez le barbier nous apprenons qu’il est défendu aux voitures de trotter à la descente de la Forclaz et que dans les passages dangereux les cyclistes doivent toujours passer du coté du précipice et céder aux voitures la meilleure place. C’est bon à savoir et, somme toute, c’est assez logique. »

L’Hôtel de la Tête-Noire était un établissement historique situé à Tête-Noire, près de Trient, en Suisse, à proximité de la frontière française et du village de Vallorcine. Établi peu après 1830, il servait d’étape importante pour les voyageurs et les transports muletiers entre Chamonix et Martigny, notamment via le col de la Forclaz. Construit sur un petit plateau au milieu de paysages escarpés, l’hôtel était l’un des plus connus et fréquentés de l’Europe du XIXᵉ siècle. Initialement recensé en 1836 sous le nom d’Hôtel de la Couronne, il fut agrandi vers 1850 et rebaptisé Hôtel de la Tête-Noire.

A lire également: Récit de Vélocio jusqu’au galcier du Rhone en 1899 (part1)

Laisser un commentaire