Avant de lire le récit de Vélocio, publié dans Le Cycliste, n° 8, 31 août 1899, voici un peu de contexte.

Nous sommes en août 1899, la France est en pleine effervescence politique et sociale, marquée par l’affaire Dreyfus qui divise profondément le pays. Le président Émile Loubet est en fonction depuis février, et l’amnistie de Dreyfus est en discussion. Sur le plan industriel et technique, la Belle Époque bat son plein, avec des innovations marquantes dans les transports, dont le développement du cyclisme. La bicyclette est devenue plus accessible grâce à l’invention du pneumatique par Dunlop (1888) et aux perfectionnements apportés par des figures comme Paul de Vivie, alias Vélocio, un fervent promoteur du cyclotourisme et du développement du vélo à plusieurs vitesses. Le Touring Club de France (TCF), fondé en 1890, encourage les voyages à vélo en mettant en place des itinéraires et en militant pour l’amélioration des routes, permettant aux cyclistes de parcourir de longues distances plus confortablement.

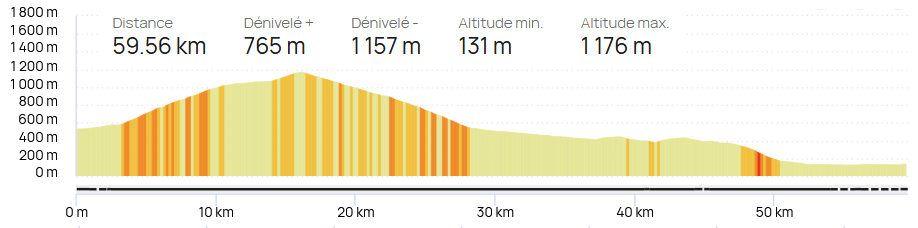

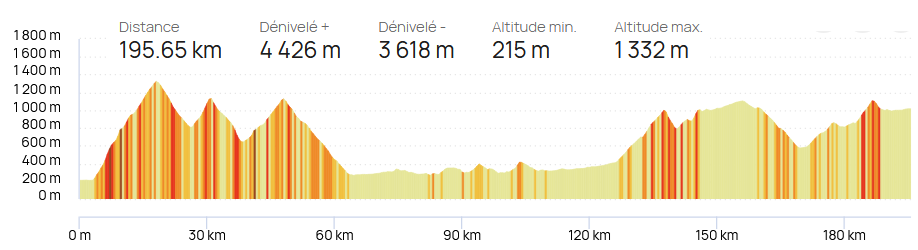

L’auteur nous plonge dans son aventure à vélo en partant de Saint-Etienne à vélo jusqu’au glacier du Rhône en s’aidant parfois du train. Il continua jusqu’à Lucerne et rentrera par le Jura avec plus de train que prévu en raison de la météo. Cette première partie se déroule jusqu’à Chamonix. La suite du voyage sera publiée à travers d’autres articles (lien en bas de cet article). Vous trouverez la trace de son périple au fil des articles.

- Journal: Le Cycliste, n° 8, 31 août 1899

- Titre du récit: MONT-BLANC, SUISSE, JURA (1899) 10 cols et 670 kilomètres à bicyclette

- Auteur: Paul de Vivie alias Vélocio

- Source: Archives départementales de la Loire, cote PER1328

Voici le récit de Vélocio:

« Pour peu que je continue — et j’en ai grande envie — à parcourir à bicyclette plaines et montagnes, je pourrai bientôt me décorer du titre de cyclotouriste professionnel.

Est-ce le désir de démontrer, d’une façon irréfutable, par la pratique, les avantages des bicyclettes à plusieurs développements ? Est-ce le plaisir de voir des régions nouvelles où les cyclistes ne fréquentent guère ? est-ce l’ivresse des descentes à folle vitesse ou la satisfaction de surmonter les obstacles que la nature nous oppose !

Il y a de tout cela dans le sentiment complexe qui me pousse, à peine une excursion terminée, à en préparer une autre plus pénible encore.

En revenant, il y a un mois, du col du Galibier, je fus tenté par le col de la Furca ; je redescends aujourd’hui du col de la Furca et je vois déjà en rêve les cols du Stelvio, du Mont-Cenis, des deux Saint-Bernard et toute la lyre des passes grandes et petites qui franchissent les Alpes, le Jura, les Cévennes, les Pyrénées ; la fièvre des hautes altitudes, une maladie comme une autre, s’est emparée de moi ; ça doit être la conséquence de mon régime végétarien et de mon faible pour l’eau qui descend des montagnes.

Quand je me décidai à commencer mon voyage en Suisse, par la route dite des trois cols qui va de Grenoble à Chambéry à travers le massif de la Grande Chartreuse et qui est, à juste titre, réputée très dure, j’avais un but. Je voulais m’assurer de l’influence que peut bien avoir sur un voyage de quelque durée un début pénible. Était-ce un stimulant ou un éreintement ? Expérience faite, je crois que c’est plutôt un stimulant et qu’il ne faut pas craindre de forcer un peu la note dès la première journée.

Pour l’excursion en Suisse, dont le projet a été publié dans le dernier numéro du Cycliste, j’avais, chose rare, trouvé un compagnon. M. O.. jeune homme de 28 ans. bien entraîné, qui, sur une de mes bicyclettes à 4 développements, m’a accompagné sans faiblir de bout en bout ou à peu près. Nous faillîmes même être trois, et j’espérais en outre rencontrer à la gare de Grenoble quelque lecteur du Cycliste, désireux de parcourir en compagnie les beaux sites qui figuraient au programme ; ce vague espoir fut déçu, de bien peu ainsi que je l’ai su depuis.

A quatre heures du soir, dès la veille, pour éviter un trop long séjour dans les compartiments surchauffés du P.-L.-M.. je partis sur ma fidèle monture dont les cuvettes cette fois avaient été dûment éprouvées et qui, je m’empresse de le dire, ne m’a pas joué le moindre tour désagréable. Par curiosité je la pesai au départ et constatai 22 kilos, j’en pèse 68 ; total : 90 kilos, retenons ce chiffre qui me servira à calculer mon effort et mon travail dans diverses circonstances.

Je grimpai sur le plateau de la République avec 4m,40 ; l’étape devait être courte et j’avais toute la nuit pour me reposer, je pouvais donc forcer un peu l’allure ; pendant la montée mon effort moyen fut de 28 kilog. et mon travail à la seconde de 23 kgm., ma vitesse horaire étant de 12 kilomètres.

Au col je pris 6m.04 et je dévalai bon train, mais sans imprudence jusqu’à Bourg-Argental ; à mi-côte, je rencontrai un cycliste de la première heure. M. A. Corompt. devenu chauffeur convaincu et qui s’efforçait de grimper sur sa voiturette Bollée, laquelle, à l’instant où je passai, avait l’air de faire un caprice. Nous nous souhaitâmes réciproquement bon voyage et je pensai, à part moi, que j’aimerais mieux rester tranquillement chez moi que d’aller au glacier du Rhone sur une voiturette Bollée !

A 7 heures, j’étais à Andancette et peu de temps après à la gare de Saint-Rambert-d’Albon d’où le train de 9 heures qui ne s’ébranla en réalité qu’à 10 heures m’amena à Grenoble à une heure du matin. Je dormis dans le train et dans la salle d’attente jusqu’à 4 heures, une façon peut-être imprudente de se préparer à une journée fatigante, mais l’expérience que je voulais faire n’en serait-elle pas plus décisive et n’en rejaillirait-pas quelque honneur sur le régime végétarien qui permet de surmonter des fatigues devant lesquelles reculent les mangeurs de viande et les buveurs de vin ? »

« A 4 heures 1/4. heure militaire, je vis venir à moi devant la gare. O…. mon futur compagnon, qui disposait des 4 développements suivants : 2m8o. 4m.40, 5m90 et 8m20, tandis que j’avais 2m50, 3m30, 4m40 et 6m04. Je me lestais à ce moment d’un morceau de pain et de quelques grappes de raisins que depuis Saint-Etienne je portais dans mon sac. Le train qui devait arriver de Lyon a cette même heure et nous amener un troisième cycliste stéphanois n’était annoncé que pour cinq heures ; d’autre part, il était inutile d’imposer à mes compagnons la traversée du massif de la Grande Chartreuse et enfin je n’avais pas de temps à perdre si je voulais être à Chambéry assez tôt pour le train d’Albertville de 10 h. 18 dont j’escomptais le retard et qui, le seul peut-être de tous les trains du P.-L.-M.. ce jour-là, partit cependant juste à son heure.

Après une courte délibération, il fut convenu que je partirais de suite seul pour Chambéry, que O… attendrait l’arrivée du train de Lyon et irait par la vallée prendre à Montmélian le même train d’Albertville où nous nous retrouverions à midi, ayant déjeuné et par conséquent prêt à nous mettre en route pour Chamonix.

J’avais fini mes raisins ; je partis et grimpai d’une traite de la Tronche au col de Porte (13 kilom.) en 1 h. 50 avec mon plus faible développement, 2m,50 ; la pente moyenne est de 7,75% mais le profil dressé par MM. Dolin et Revel indique du 9 1/2 % pendant assez longtemps, un peu de 10 % et môme du 12 % : je marchais à 8 1/2 kilomètres à l’heure, 2m.30 par seconde : mon effort sur la pédale variait entre 18 et 27 kilog. et mon travail à la seconde, en admettant que ma vitesse de marche fut régulière, ce qui n’était probablement pas, oscillait entre 18 et 2 kilogrammètres. Ce sont là des chiffres qui ne s’éloignent pas anormalement des forces humaines. Dans un précédent voyage, j’avais eu à gravir une côte de 15 kilomètres également, de Moingt à La Croix-de-l’Homme-Mort, mais en ne m’élevant que de 800 mètres : il m’avait fallu 1 h. 20 avec le développement de 3m,30 ; j’avais fourni, à très peu de chose près, le même travail moyen à la seconde, mais l’effort sur la pédale avait été un peu moindre.

En 1898, et justement pendant les fêles du 15 août, j’avais gravi cette même rampe du col de Porte en plein soleil, avec le développement de 3m,30 et j’avais été obligé de mettre pied à terre à plusieurs reprises, de pousser ma machine pendant deux kilomètres environ, de m’arrêter un long moment au Sappey, ce qui ne m’avait pas empêché d’arriver au col tout aussi fatigué ; ma vitesse horaire n’avait été cependant que de 7 kilomètres au lieu de 8 1/2.

Tout en faisant mentalement ces calculs et ces comparaisons, je n’oublie pas que j’entre dans une région vraiment merveilleuse et je ne laisse rien échapper des points de vue magnifiques qui s’offrent successivement à moi ; les bois sont touffus, les prés sont verts, la route est bonne, a glorious morning, dirait un fils de la libre Angleterre ; je dépasse de nombreux groupes de promeneurs qui vont manifestement se reposer pendant ces quelques jours de fête, dans la haute montagne. Quelques-uns me font des compliments dont je les remercie sans m’en attribuer le mérite, car le premier cycliste venu, à ma place, en ferait autant, sinon davantage.

Au col je perds quelques minutes à m’éponger, à me couvrir de journaux et de vêtements : je prends mon grand développement 6m,04, j installe mon frein spécial, et, les pieds au repos, je me laisse emporter jusqu’à l’Hôtel du Désert où j’arrive en quelques minutes. Comme une descente faite dans ces conditions vous repose de la montée !

Je m’attarderais volontiers dans ce coin de verdure et de fraîcheur où déjà paressent au soleil, car la matinée est presque froide, les villégiaturistes ; mais l’heure marche et il faut que je sois à la gare de Chambéry à 10 h. 18. mettons

10 h. 1/2 en escomptant le retard du aux fêtes de l’Assomption ; il faut donc que je marche aussi. Je mets bas la veste et pied à terre, je donne de l’air à mon patin d’arrière et je reprends le développement de 2m.5o. J’estime que chacune de ces haltes — et j’en ai fait sept pendant le trajet Grenoble-Chambéry — me fait perdre en moyenne de trois à quatre minutes ; pour déterminer exactement le temps de marche, il y aurait donc lieu de déduire 25 minutes du chiffre qui ressort du tableau final et mon temps total de marche réelle n’aurait été que de 5 h. 30 au lieu de 5 h. 55 pour 0.4 kilomètres, vitesse à l’heure : 11 kil. 1/2, cela n’a rien de phénoménal !

Me voici en présence de la montée du Cucheron c’est-à-dire des 2 kilom. 400 de pente à 11% devant lesquels j’avais, un an auparavant, prudemment tourné à gauche vers la Grande-Chartreuse. Aujourd’hui il s’agit de les enlever ; je m’y emploie énergiquement ; ç’a été moins dur que je ne m’y attendais ; j étais encore suffisamment lesté par mon léger déjeuner du matin et à l’abri de la fringale qui me surprit un peu plus loin. Je traverse Saint-Pierre-de-Chartreuse et me hisse au sommet du col en 40 minutes, approximativement du 7 1/2 à l’heure. La vue pendant cette grimpette n’a rien de remarquable. A gauche le Grand-Som dont l’escalade ne semble pas difficile. Je redescends avec 6m,04 sur Saint-Pierre-d’Entremont et me fiant à mes souvenirs je ne consulte pas la carte, si bien qu’aux Vialles je crois être à Saint-Pierre et qu’à quelques centaines de mètres plus bas sur un pont où la route remonte je m’imagine être au pied du troisième col, le col du Frêne ; je change de multiplication et de tenue et, après une moulée insignifiante, je m’aperçois de mon erreur et je suis obligé de recommencer ma petite manœuvre : la descente continue jusqu’à Saint-Pierre-d’Entremont où j’entre à 8 h. 25. Ce village me parait très agréablement situé sur un gros ruisseau et de nombreuses scieries encombrent le passage ; à gauche se détache une route qui va aux Échelles et qui, me dit-on, est plus pittoresque que celle que je vais suivre. Cependant je pénètre dans une gorge étroite où la route passe sous une voûte d’énormes rochers qui rappellent les gorges de la Honnie. Je m’arrête un instant et comme un joli filet d’eau jaillit du roc à hauteur d’homme je m’offre un rafraîchissement délicieux. Que n’ai-je à ce moment dans mon sac quelques provisions de bouche ? comme elles seraient les bienvenues, mais j’ai épuisé en partant toutes mes réserves et à moins de m’arrêter à l’auberge prochaine, ce qui me ferait perdre trop de temps, je suis condamné à ne rien manger avant Chambéry. Je suis bientôt à Entremont où les cafés et hôtels ne paraissent pas manquer : c’est à partir de ce village que la montée s’accentue : j’ai pris pour ce dernier col le développement de 3m.30 parce que, autant qu’il m’en souvient, la pente est moins sévère qu’aux deux cols précédents : elle est encore assez dure cependant pour que, aggravée par des bouffées de vent contraire et par un commencement de fringale, elle m’ait forcé à mettre pied à terre à plusieurs reprises et à faire environ un kilomètre à pied entre les bornes 18 à 15, tant et si bien que ma vitesse horaire pendant les 9 kilom 600 de montée relativement douce, puisqu’on ne s’élève que de 524 mètres, est tombée à 7 kilomètres.

Du col du Frêne la vue est très étendue et avec de bons yeux par un temps clair on doit dominer une vaste étendue ; il y avait ce jour-là un peu de brume et je n’ai eu que l’impression d’un grand trou dans lequel j’allais m’enfoncer : à ma droite se détache nettement le profil d’une montagne dont le sommet, au lieu d’être un pic ou un dôme, ressemble plutôt à un bec d’oiseau de proie. J’ignore si quelque alpiniste enragé est jamais monté sur la pointe extrême de ce bec, on doit y avoir la sensation d’être suspendu dans l’espace. Il y a dans le massif de la Grande Chartreuse plusieurs sommets de celte forme bizarre ; j’en avais entrevu vaguement les silhouettes estompées par la brume, un mois auparavant, pendant que je pédalais mélancoliquement avec une trop faible multiplication entre Montmélian et Chambéry.

Il est 9 h. 45, aurai-je mon train ? Cela dépendra de l’état de la route, car je n’ai plus qu’à descendre pendant quinze kilomètres que je devrais pouvoir franchir en trente-cinq minutes. Or, la route est détestable et j’ai dû tenir mon frein constamment serré. J’ai naturellement mon grand développement ; au début la pente est faible, elle va bientôt crescendo et je place mes pieds sur les repose-pieds, laissant à mes freins toute la fatigue ; le sol d’abord est simplement caillouteux et l’on peut atteindre une certaine vitesse ; on est entouré de bois taillis dont l’ombrage est bien chiche, heureusement qu’à la descente le soleil ne gène pas. Je guide de la main droite, et de la main gauche je manœuvre la ficelle par laquelle je puis instantanément serrer ou desserrer mon frein spécial auquel ma bicyclette obéit admirablement.

Je descendais ainsi depuis un bon moment, un peu assommé par la fringale envahissante et hypnotisé pari idée que j’allais sûrement manquer mon train, lorsqu’à un détour de la route j’arrive en plein sans songer à crier gare tant ma surprise est vive, et je me hâte d’ajouter, agréable, au milieu d’un groupe de jeunes et élégantes cyclettistes qui escortées de deux ou trois cyclistes grimpaient vaillamment — à cet endroit la rampe, il est vrai, était plutôt faible — et que ma soudaine apparition oblige à mettre pied à terre précipitamment. J’étais tellement suffoqué que je n’eus pas même la présence d’esprit de m’excuser de l’effroi qu’involontairement j’avais causé, effroi qui, du reste, ne fut pas général car une des cyclettistes, ferme et droite sur sa selle, passa sans broncher à ma gauche pour ne descendre qu’aussitôt après ; le coin de route où cette agréable rencontre eut lieu était frais et ombragé et tout indiqué pour une halte.

A peu de distance je trouvai, surprise cette fois désagréable, un tunnel en réparation encombré à l’extérieur et à l’intérieur de matériaux de construction, de poutres, de seaux et d’outils de tous genres. Quoique le tunnel soit très court, je faillis à trois ou quatre reprises tomber à droite ou à gauche et je ne me maintins en selle que par un prodige d’équilibre jusqu’à la sortie.

Quel admirable changement de décor ! Il semble qu’on a changé de pays et l’on doit voir de là-haut Chambéry et ses environs ; malheureusement si le tableau est plus beau, la route devient plus mauvaise, les lacets plus brusques et les caniveaux sont de véritables fossés ; le premier que je traversai me fit sauter sur ma selle comme un poisson dans la poêle, je ne m’y attendais pas et j’allais sans doute un peu vite, toujours pour ne pas rater ce fameux train ! Comme ces caniveaux-fossés se représentaient à chaque instant et qu’il y en a bien une douzaine, je fus bien forcé d’aller plus lentement. Au pied de cette terrible descente je mis pied à terre pour ausculter mes roues qui avaient dû terriblement souffrir et qui laissaient entendre des bruits anormaux : la roue directrice avait, à la suite du desserrage des écrous, pris tellement de jeu que je crus à une avarie grave. Baste ! allons toujours ; il était déjà 10 h. 20 ; une légère montée se présente que j’enlève sans ralentir et j’arrive enfin à Chambéry après avoir eu un fort beau coup d’oeil d’ensemble sur la ville que je domine un instant.

Je demande hâtivement le chemin de la gare : tout droit, traversez un pont à droite et vous y êtes.

Je cours, j’arrive et j’apprends que le train de 10h18 était parti exactement à son heure ; or , il était 10h 1/2. La peste soit des trains qui les jours de fête n’ont pas de retard ! Que faire et comment avertir mon compagnon qui va m’attendre à midi à Alberville ? Nous avions en nous quittant tout prévu, tout combiné, excepté cela.

Quelques minutes s’écoulent en vaines perplexités, puis je pense à ma roue directrice qui a besoin d être examinée et me voilà à la recherche de l’atelier de M. Monlet. Je craignais que l’axe ne fût cassé, ce qui n’eut pas été surprenant après les secousses extraordinaires qu’avait subies ma machine pendant les 15 kilomètres de mauvaise route depuis le col du Frêne ; il n’en était rien heureusement et il n’y eut qu’à régler les coussinets et à resserrer fortement les écrous, opération que j’aurais fort bien pu faire moi-même. Moralité : il ne faut jamais examiner quoi que ce soit avec une idée préconçue, et si j’avais mis cette maxime en action j’aurais économisé cinquante centimes et un quart d’heure.

Le train suivant pour Albertville ne devant s’ébranler qu’entre quatre et cinq heures du soir, je n’avais qu’une chose à faire pour rejoindre mon ou mes compagnons, car j’ignorais encore si nous serions deux ou trois : franchir le plus rapidement possible à bicyclette les 52 kilomètres de route plate et monotone qui séparent Chambéry d’Albertville. Entre 11 heures et midi je déjeunai aux portes de la ville sur la route d’Italie : deux œufs, quatre tomates crues en salade, quelques poires et 300 grammes de pain, le tout arrosé d’une carafe d’eau, puis un temps de repos et en route à midi précis, d’abord lentement, mais bientôt me sentant favorisé par le vent je prends mon allure maxima de 24/25 à l’heure et j’arrive à une heure au pont qui traverse l’Isère à la hauteur de Saint-Pierre-d’Albigny. Dans un café où le 16 juillet dernier j’avais fait une courte halte, je bois une bouteille de limonade ; il faut donner au corps une certaine quantité de liquide pour remplacer celui que le soleil nous soutire par tous les pores. Il fait bien chaud et il va faire plus chaud encore parce que les arbres qui bordent cette belle route et qui depuis Chambéry ombragent la chaussée vont bientôt, grâce à ma nouvelle orientation ombrager la rivière, ce qui permet au soleil de me rôtir consciencieusement l’épine dorsale. En levant les yeux sur les sommets j’en vois quelques-uns à peine tachetés de neige, qui, un mois auparavant, en étaient tout blancs ; la canicule fait son œuvre et petit à petit dénude ces pauvres fronts chauves. Je pédale aussi régulièrement que possible en laissant mes pensées errer à l’aventure, tantôt distraites par une rencontre fortuite, tantôt revenant à des sujets sur lesquels j’aime méditer et qui n’ont rien à voir ici. De temps en temps je consulte la carte et me rends compte du progrès de ma marche. A 2 h.20 exactement je descends de machine devant la gare d’Albertville et en trempant quelques languettes de pain dans une tasse d’excellent café, je m’informe de mes compagnons qui ont certainement dû s’arrêter un moment et m’attendre à ce même café de la gare. On ne les a pas remarqués. A 2 h. 45, je remonte sur ma bicyclette sans changer de développement ; la montée jusqu’à l’Ugines est insensible et peut très bien se faire avec 6m04. Le sol que l’on jurerait excellent ne laisse pas d’être très dur et vous secoue d’une façon toute particulière et très désagréable : je me soustrais autant que possible à cette torture en suivant, tout au pied des arbres de bordure, une trace que d’autres cyclistes ont faite, mais j’engage les cyclistes faibles du côté du cœur à se méfier de cette route traîtresse, à part cela, très pittoresque : à droite, l’Arly, ruisseau limpide et bien élevé qui gazouille dans son lit de galets, à gauche la montagne boisée parfois assez haute pour me protéger contre les rayons ardents du soleil ; entre la route et la montagne on construit un chemin de fer qui ira d’abord à Ugines et plus tard sans doute à Flumet, Mégève el Saint-Gervais. Le grand frère est jaloux de la bicyclette et veut pénétrer à sa suite dans les régions les plus accidentées.

A Ugines j’oblique à droite et ne tarde pas à retrouver et à retraverser trois ou quatre fois le ruisseau qui prend les allures d’un torrent, mais un torrent bénin : la gorge que je remonte n’a rien de grandiose ni de majestueux, elle est plutôt mignonne, les parois n’en sont pas abruptes et les pentes sont agréablement boisées ; de temps en temps un ruisselet tombe en cascades le long des rochers et me fournit l’occasion d’une douche et d’un rafraîchissement ; la route est déserte et le sol s’est amélioré, mais la montée va s’accentuant et m’oblige à prendre tour à tour les développements de 4m,40 et 3m,30 qui me permettront d’arriver jusqu’à Mégève, car à quelques raidillons près la déclivité ne dépasse guère 6 % et n’est souvent que de 2 ou 3 %.

Mais la gorge se resserre et un tunnel se présente ; ce sont mes cauchemars ces tunnels ; celui-ci n’est pas fait pour reconquérir mes sympathies, le sol en est tellement gluant que mes roues s’y trouvent connue collées, patinent et glissent à droite et à gauche. Ouf ! m’en voilà hors, il n’était pas long heureusement et je n’y ai rencontré personne : un peu plus loin, deuxième tunnel, sol à peu près sec cette fois ; l’Arly ronfle, dans son lit étroit, comme un vrai torrent et la route s’élève d’une façon continue pendant plusieurs kilomètres, va traverser sur un pont un gros affluent de l’Arly et m’amène peu à peu en face de Flumet dont je suis encore séparé par un ravin qui me fait perdre au moins 40 mètres d’altitude péniblement conquise. La rampe dans Flumet même est assez raide pour qu’on regarde avec surprise les cyclistes qui l’enlève pedalibus ; la route est encombrée par les omnibus qui relient Alberville à Chamonix et les tables des cafés sont garnies de consommateurs ; il parait que les voitures que je dépasse là sont celles qui mènent les voyageurs arrivés à Alberville par le train de midi ; ça ne va décidément pas vite les hippomobiles !

A Flumet on entre dans le pays franc, la zone fortunée où le sucre coûte 20 centimes la livre, où l’on ne paie aucun de ces impôts indirects qui pèsent si lourdement sur nous ; les douaniers me regardent passer philosophiquement ; ce qui sort ne les intéresse pas et tant pis pour le cycliste qui ne songe pas à faire plomber sa machine ; à sa rentrée ces mêmes douaniers ne le rateront pas.

On monte encore après Flumet pendant quelques kilomètres mais de plus en plus mollement, avec des intervalles de plat et même de descente ; on se trouve sur un plateau vallonné entre 1 000 et 1.100 mètres d’altitude, très riche en pâturage et convenablement boisé : soudain j’apercois, surgissant entre deux verts sommets un dôme de neige ; je m’attendais si peu à cette apparition que j’en suis cloué sur place : ce doit être, pensais-je en mon for intérieur, ce ne peut être que le Mont Blanc ; néanmoins j’interroge une personne, institutrice en villégiature qui cueillait des fleurs sur le bord de la route et qui me répond comme quelqu’un pour qui ce magnifique spectacle est devenu la chose la plus banale : C’est le Mont Blanc.

En vérité, je préfère découvrir ainsi, tout seul, au hasard de la route, ces surprises du paysage que de m’en entendre une heure durant seriner par anticipation les merveilles par des compagnons de route, par un cocher, par un cicérone. Je risque, il est vrai, de passer à côté de quelque chose sans la soupçonner, mais j’ai tout le plaisir de la découverte et j’échappe à la déception d’un spectacle trop vanté et dont la réalité parait souvent intérieure à ce qu’on s’était représenté par l’imagination.

Jusqu’à Mégève et un peu au-delà le Mont-Blanc monte toujours la garde à l’horizon entre les deux montagnes et rien autre des Alpes n’apparaît ; il affirme ainsi son indiscutable prééminence et il fait là plus d’effet que lorsqu’on le regarde de Chamonix, et de partout ailleurs.

A Mégève je trempe derechef quelques morceaux de pain dans du café et je bois un verre d’eau. Pendant cet arrêt de 15 à 20 minutes j’ai un avant-goût de ce qui nous attend le soir même quand nous en serons à quémander un gîte ; Quatre cyclistes s’efforcent d’obtenir… des chambres ? non, mais seulement quatre lit, quatre canapés, enfin juste de quoi pouvoir étirer leurs membres las sans être obligés de coucher à la belle étoile : ils ont déjà couru tous les hôtels et échouent en désespoir de cause dans celui où je me suis arrêté, même désespérante réponse : Tout est occupé par nos pensionnaires. On commence à apprécier l’air des montagnes et l’on ne voit ça et là que des groupes de braves citadins que le docteur a envoyés à la cure d’air. Si à ces inspirations d’air hyperoxygéné les névrosés d’aujourd’hui joignaient l’exercice poussé jusqu’à la sudation, la pratique des affusions d’eau froide, et une alimentation exclusivement végétarienne sans la moindre boisson fermentée, comme vous les verriez revenir vite à la santé ! Mais ils vivent là-haut en fieffé paresseux, se réjouissent d’un bon dîner, continuent à fumer, touchent l’eau juste du bout des doigts et conservent toutes leurs mauvaises habitudes jusqu’à faire, ma parole, autant de toilette que pour les soirées de la préfecture : ils sont serrés dans des faux-cols, dans des gants, dans des corsets et font la roue quand ils se rencontrent en pleins champs, pendant que les bonnes grosses vaches laitières les regardent d’un air compatissant.

Simplifiez, simplifiez l’existence, ô moutons de Panurge, ne compliquez pas la vie bêtement, ne vous créez pas des besoins inutiles et même ridicules et ne vous contraignez pas à vivre en dépit du bon sens. Puisque vous éprouvez le besoin de vous rapprocher au physique de cette Natura Medicatrix toujours disposée à réparer le mal que vous vous faites en vivant d’une façon si peu conforme à ses prescriptions, efforcez-vous de vous en rapprocher également au moral.

Après Mégève la route descend, pas très fort tout d’abord, mais je tourne bientôt à droite et la pente s’accentue ; les pieds au repos je dévale à grande allure sur Saint-Gervais ; la route domine d’assez loin et d’assez haut la vallée de l’Arve sur laquelle on a de jolies échappées, le sol continue à être très bon et bientôt j’arrive sur un pont où les promeneurs en grande tenue sont très nombreux ; je m’y arrête aussi ; ce pont traverse à une belle hauteur un torrent qu’on distingue à peine à travers la végétation luxuriante qui tapisse les parois du gouffre : c’est sans doute celui qui causa il va quelques années la catastrophe encore présente dans toutes les mémoires et dont on redoute une seconde édition en prévision de laquelle des travaux spéciaux de drainage ont été entrepris dans la haute montagne.

J’allais passer sans taire halte à Saint-Gervais quand je m entends héler. J’ai enfin rattrapé mon compagnon O… (le troisième n’est pas venu) que mon retard prolongé commençait à inquiéter ; il était allé de Grenoble par la rive gauche de l’Isère déjeuner à Montmélian, avait pris le train jusqu’à Alberville où il m’avait attendu vainement un instant, puis à toute petite allure il avait filé sur Chamonix. La nuit s’avance, il faut se hâter pour avoir encore du fond dse gorges de l’Arve une jolie vue sur le Mont Blanc.

La descente continue, d’abord très rapide, sur le Fayet où nous sommes en un clin d’oeil et où nous changeons de développement. Depuis Mégève j’ai naturellement ma grande multiplication (6m,04) et je prends ici non pas la plus faible car je sais que nous ne trouverons que du 6 ou 7 % mais seulement 3m,30 ; O…. dispose aussi de quatre développements : 8m,20, 5m,90, 4m,40, et 2m,80 ; il reprend 2m,80 pour aller à Chamonix. Comme il est jeune et léger et qu’il peut aisément donner 80 tours de pédale à la minute, la différence de 50 cm entre un développement ne le gênera pas, par contre les montées dures et longues comme celle de la Furca l’éprouveront davantage et l’obligeront à pousser de temps en temps sa machine.

Dans la gorge l’obscurité se fait tout à coup plus profonde, le sol est mou et l’Arve fait à nos côtés un bruit formidable, nous passons à côté d’une vaste usine toute resplendissante de lampes électriques et qui a capté dans un tube de fort diamètre toute une cascade ; voilà de la force motrice qui ne coûte pas cher.

Nous commençons à être incommodés par les voitures de louage dont les cochers sont généralement, d’une façon par trop évidente, hostiles aux cyclistes. Cela se comprend : les cyclistes échappent à leur rapacité et s’il y avait beaucoup de cyclistes, il y aurait beaucoup moins de voitures et par conséquent de cochers. Un de ces sacripants me serre si près du rocher contre lequel je suis obligé de m’appuyer pour ne pas me laisser accrocher, que les voyageurs, me croyant déjà sous les roues, se lèvent en poussant un cri d’effroi. C’est un avertissement et à l’avenir je me méfierai. La montée ne tarde pas à se faire sentir et bientôt nous voyons apparaître le Mont Blanc que le soleil couchant éclaire puissamment et qui nous renvoie en reflets multicolores une partie de la lumière qu’il reçoit encore alors que tous les autres sommets sont déjà couverts d’ombre. Nous avançons lentement mais sûrement sans que la longue étape de la journée pèse trop lourdement sur nos muscles. Çà et là des cantines, des baraquements, des ouvriers, un tunnel convenable, à gauche une route qui conduit aux gorges de la Diosaz que des poteaux rappellent fréquemment à notre souvenir. On a commencé depuis trois mois la construction d’une limite de chemin de fer qui joindra le Fayet à Chamonix. Tant mieux, cela débarrassera la route de ces voitures et omnibus de louage qui l’encombrent et l’abîment. La nuit est cependant entièrement venue, le Mont Blanc d’une pâleur de fantôme barre toujours l’horizon, l’Arve fait un bruit épouvantable, notre estomac commence à réclamer et le besoin de repos se l’ait enfin sentir. La rampe heureusement s’adoucit au point que nous croyons descendre, mais à certains endroits un brouillard humide sort du torrent et nous oblige à prendre nos vestons.

Au lieu d’aller coucher à Chamonix où les hôtels, nous a-t-on dit, regorgent de voyageurs, nous décidons de nous arrêter aux Bossons, en face du glacier du même nom, que nous visiterons le lendemain matin. Il y a là plusieurs cafés-hôtels disposant de quelques chambres où nous avons des chances de trouver un souper et un gîte. Nous rattrapons à ce moment un immense omnibus chargé de monde, mais noir et muet comme une tombe ; cinq forts chevaux le traînent au pas à une faible montée. A l’instant où nous le dépassons, j’éprouve un indéfinissable malaise en passant à côté de cette cargaison d’êtres humains qui devraient rire et chanter puisqu’ils sont en partie de plaisir et qui sont silencieux comme des ombres, j’ai l’impression de frôler une charretée de cadavres. Quelques rapides coups de pédale nous éloignent de ce sépulcre ambulant : nous traversons le torrent qui va couler maintenant à notre droite.

La position du glacier des Bossons que nous connaissons par oui-dire, nous permet de constater que nous touchons au but. Là-bas, à droite, nous distinguons un blanc linceul étendu entre deux replis sombres des collines et descendant du haut de la montagne jusqu’à presque la hauteur de la route.

Voici des simulacres d’hôtels. — Peut-on nous héberger ici ? — Non, tous les lits sont occupés, plus loin, à l’Hôtel même des Bossons, vous trouverez peut-être une chambre — mais à l’Hôtel, même réponse : encore plus loin et plus loin encore c’est la même histoire. Que n’ai-je emporté mon matériel de campement, il me serait absolument indifférent de coucher à la belle étoile sur mon hamac-matelas pneumatique, roulé dans mon drap de laine : et, seul, O… trouverait peut-être plus facilement à se loger, car dormir sous le ciel magnifiquement étoile ne lui sourit pas. Ne pourrais-je donc jamais trouver des compagnons décidés à ne dormir et manger qu’en plein air et à se passer radicalement des hôtels, auberges et tutti quanti !

On nous a conseillé d’aller frapper à la porte de la Pension du Lac, mais avant d’y arriver O… avise un café de très modeste apparence où, bénis soient les dieux ! Deux lits nous sont offerts et l’hôtesse, très avenante, s’empresse autour de son fourneau et nous prépare un très bon repas, consistant en œufs, pommes de terre, truites, beurre et fruits du jardin. Il est 8h 1/2, dans un ruisseau qui passe dans la cour même de la maison, nous allons faire nos ablutions, l’air est tempéré et nous avons la peau assez échauffée encore par le travail de la journée pour ne pas s’offusquer d’une aspersion d’eau froide ; nous sommes au café des Gaillands que je recommande aux cyclistes qui préfèrent leurs aises et une réception à la bonne franquette, aux allures guindées des grands hôtels et au service fait par des maîtres d’hotel à favoris et en habit.

Après une promenade digestive au clair des étoiles, nous nous offrons une tasse de thé pour combattre un peu le sommeil qui nous accable, et, pour mon compte, je ne fais qu’un somme de 10 heures à 4 heures du matin, dans l’air frais et pur entrant à flot par les deux fenêtres ouvertes toutes grandes, sommeil réparateur s’il en fut ! Que je plains donc les gens qui se mettent au lit sans sommeil, à table sans appétit, qui se reposent sans être fatigués, qui admirent la nature en baillant d’ennui. Mettez-moi ces gens là sur une bicyclette et faîtes leur faire l’étape que je fis le 13 août, 183 kilomètres avec élévation de 3500 mètres, et vous verrez comme ils seront heureux de manger, de dormir, de se reposer et comme ils admireront sincèrement les beautés de la nature ; nos sensations psychologiques sont stimulées et décuplées par la circulation du sang plus active, par la plus grande intensité de vie que procure un long exercice à bicyclette. »

💡 Le glacier des Bossons, situé sur le versant nord du Mont Blanc en Haute-Savoie, descendait jusqu’au village des Bossons en 1899, atteignant une altitude d’environ 1 050 mètres. Cette période correspond à la fin du Petit Âge glaciaire, durant laquelle les glaciers alpins étaient à leur extension maximale. Depuis lors, le glacier a connu un recul significatif. Au début du XXIᵉ siècle, sa langue terminale se situait aux alentours de 1 400 mètres d’altitude. En 2023, des observations ont mis en évidence une brèche irréversible dans sa structure, signe d’une mutation majeure. Les générations futures pourraient ne plus voir le glacier descendre jusqu’à la vallée, comme c’était le cas auparavant.

Laisser un commentaire